更新日:2025年12月26日

ここから本文です。

校長通信

令和7年4月に神奈川県立光陵高等学校第21代校長として着任しました蘇武和成(そぶかずなり)と申します。

本校ホームページをご覧いただいているすべての方に向けて、私から光陵高校の魅力について随時発信していこうと思います。

よろしくお願いします。

光陵高校から難関大学をめざす(令和7年12月26日)

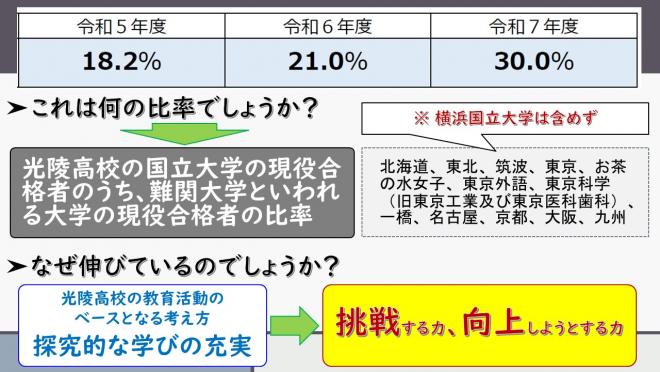

令和7年も終わろうとしていますが、ここで近年の光陵高校の進学実績についてお話ししようと思います。ご承知の通り光陵高校は横浜国立大学教育学部及び同大学同学部附属横浜中学校との中高大連携事業を行っていることから、横浜国立大学の合格者数(令和7年度入学者選抜合格者数は23名)は毎年増加傾向にあります。ただし、横浜国立大学以外の我が国においていわゆる難関大学といわれる大学の合格率はどうなっているのでしょうか。そこで、光陵高校から合格となった国立大学に着目してみます。公立大学は学校推薦型選抜(いわゆる推薦入試)を採用している大学があるので、一般選抜を中心とした国立大学に特化して考えてみると、ある年の国立大学の現役合格者のうち難関大学といわれる大学の現役合格者の数の比率が下の表のように推移しています。

ご覧の通り、光陵高校では、難関大学の合格率が年々増加しているということが分かります。言い換えると、生徒たちはよりレベルの高い大学をねらい、チャレンジするようになってきたということが分かります。そしてその理由の一つとして、光陵高校が探究的な学びの充実を図っている学校であるため、生徒たちに挑戦する力や向上しようとする力が養われているということです。もちろん、進路実現に向けた3年間のロードマップを作成し、系統的な進路指導を行っていることをベースとしているということは、言うまでもありません。このように、高校卒業後の進路を考えた上でも、光陵高校が魅力ある学校であることがお分かりいただけると思います。

令和7年は本ホームページをご覧の皆様はどのような年だったでしょうか。どうかよいお年をお迎えください。そして来年もこの光陵高校「校長通信」でお会いしましょう。

光陵祭(光陵高校の文化祭)インタビュー(令和7年12月18日)

今年もとうとう師走。寒くなりました。さて、令和7年が終わろうとしていますが、今年何かやり残したことがないかを考えていたところ、ありました。光陵祭の生徒インタビューです。実施から4か月も経ってしまいましたが、勝手に今年の振り返りという位置付けにした上で、令和7年12月17日に実施してしまいました。去る9月6日の土曜日と9月7日の日曜日の2日間にわたり行われた光陵高校第59回光陵祭における光陵祭実行委員会の委員長である25HRの巻明凛さん、副委員長である24HR古川眞帆さんと27HR德井結羽さんの計3名に、インタビューを行いました。本日はその模様をご報告します。

左から順に、副委員長の古川さん、実行委員長の巻さん、副委員長の徳井さん

【蘇武】

光陵祭が終わって4か月が経ちますが、今更ながら皆さんお疲れ様でした。今日は、年末ということで今年の振り返りとして光陵祭を取り上げます。当時を振り返ってお話を聞かせてください。体育祭同様、生徒の皆さん全員が真剣に取り組むことにより、大変大きな盛り上がりを見せました。入場者も非常に多かったと聞いています。それでは、早速インタビューを開始します。まずは、本番を迎えるに当たって苦しかったことはありましたか。

【巻さん(実行委員長)】

とにかく朝起きるのが辛かったです(笑)。準備は朝早くから行うので、間に合うように登校していました。実行委員長という立場なので、周囲すべてを見渡さなければならないということが大変でした。

【古川さん(副委員長)】

学校全体を動かすということが大変でした。例えば、机・椅子の移動計画を各団体に事前にオンラインによるフォームでもらい、それぞれに適切に配置するわけですが、全校放送で全生徒を動かします。指示の仕方の工夫が必要ですし、スタッフが連携することも必要です。そして何より重い責任が伴います。組織を動かすということが非常に大変なことだと感じました。

【德井さん(副委員長)】

全生徒に対して、光陵祭を成功させるために規制しなければならないことがあったりルールを順守させる必要があったりする反面、生徒たちに自由にやってもらいたいという思いもあり、その狭間にいました。精神的にはこの点が辛かったです。

【蘇武】

なるほど、皆さん様々な思いを持ちながらこの光陵祭に関わっていたのですね。終わった今だから話せる裏話やエピソードはありますか。

【巻さん(実行委員長)】

光陵祭実行委員会の幹部が着用する「幹部Tシャツ」というものを毎年作成しているのですが、光陵祭を手伝ってくださった先輩(3年生)にお礼としてプレゼントしました。ところがサイズまでは考えが至っておらず、男子の先輩にMサイズのTシャツを贈ることになったことから、着用したらピタTになってしまいました。悪いことをしたなと思っています。

【蘇武】

それは不幸でしたね、先輩は(笑)。でもプレゼントをもらったこと自体は嬉しかったのではないでしょうか。それでは今回の光陵祭で何を学んだかについてお聞きします。

【巻さん(実行委員長)】

人への伝え方が大事だということを学びました。他の生徒に動いてもらうためにクラスルーム(Googleのオンラインツールで生徒や教職員間の連絡が可能)でどのように工夫して情報を出すかは、効果的に業務を進める上で非常に重要な視点でした。また、伝え方の工夫をすることで、委員会の良好な雰囲気づくりにも寄与したと感じています。

【古川さん(副委員長)】

光陵祭の理念や運営方法などは、過去の先輩方から脈々と受け継がれてきたものです。このような大切なものをつないでいくことの大変さと大切さを学びました。進捗状況をしっかりと連絡し合い、引継ぎを遺漏なく実施する。物事を進めるための大事な視点を学んだと思います。

【德井さん(副委員長)】

報連相(報告と連絡と相談)がいかに大切かということを学びました。光陵祭を運営していく中で、報告は何より重要だと思いました。つまりは情報共有ということになると思います。また、自分の気持ちを他者に相談することが大事だと分かりました。

【蘇武】

皆さん、この光陵祭で多くのことを学んだようですね。さて、最後の質問となりますが、ズバリ、光陵高校の魅力を教えてください。

【巻さん(実行委員長)】

光陵高校には生徒全員が全力で取り組める学校行事が多くあります。この点が一番の魅力だと思います。青春するなら光陵高校です。あと、トイレが綺麗です。しかもこの寒い時期にはありがたいことに便座が温かいです。また、体育館も耐震工事が終了していますので、大変綺麗です。

【古川さん(副委員長)】

この光陵高校の魅力は、すべての生徒が何にでもなれるという点です。私はこれまでどちらかというと消極的なタイプで、まとめ役などはやったことがありませんでした。周りの後押しなどもあり実際にやってみたら、かけがえのない経験を得ることができました。まさに光陵高校は、やりたいと思ったことに挑戦できる学校です。本当にありがたいことだなあと思っています。

【德井さん(副委員長)】

光陵高校の魅力は、周りの人が温かいということです。実際この光陵祭も果たして盛り上がるのか心配でしたが、後夜祭まで本当に大盛り上がりという状況でした。受験対策で忙しいにも関わらず助けてくれた3年生の先輩や光陵高校の全生徒、先生方が皆温かく、皆で支えてくれました。感謝の気持ちで一杯です。

【蘇武】

皆さん今日はありがとうございました。素晴らしいお話をたくさん聞くことができました。皆さんのこれからのご活躍を期待しています。

いかがでしたでしょうか。光陵高校の3大行事の一つであるこの光陵祭を通して、光陵生たちは様々な経験をし、多くのことを学んでいます。光陵高校の学校説明会でも私の方からお話をさせていただいておりますが、光陵高校の強みの一つとして、「光陵青春劇場の主役になれる。」ということがあります。多様な価値観を持った生徒同士が互いを認め合う文化を持つ光陵高校では、まさに生徒全員が物語の主役になれるのです。

雑誌光陵(令和7年11月26日)

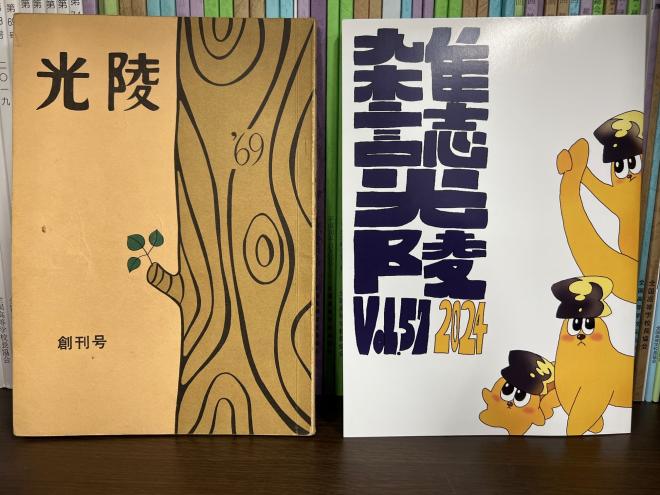

今日は、光陵高校の優れた伝統のうちの一つである「雑誌光陵」について紹介します。この雑誌光陵(略して「雑光」、以下雑光とする。)は、学校設立当時から今に至るまで毎年発足する生徒の有志による雑誌光陵委員会が作成しています。その年の時事的な内容、学校の様子、生徒及び教職員の寄稿など多彩なテーマで展開し、大変質の高い読み物になっています。

さて、画像の右側にあるのが昨年度(令和6年度)のものですが、左側にあるのが創刊号です。この創刊号は昭和44年3月に発行されたものです。この創刊号には当時の学校の様子が記載されており、ちょっと興味深い部分を少しだけ紹介します。まず、そもそも光陵高校は昭和41年1月に横浜立野高校の敷地内に設置された山手分校から始まっています。そして第1期生が昭和41年4月に入学し、昭和44年3月の卒業と同時期にこの創刊号が発行されました。この創刊号の中にこのような記載がありました。

<県教委(県教育委員会)より示された山手分校設立の趣旨>(原文)

(1)横浜国大の教育学部には、教育実習の場として附属小・中学校があるが、附属高等学校がない。この分校は高校教員養成のための教育実習の学校とする。

(2)(1)との関連において、将来、横浜国大に附属高校を誘致する計画である。

(3)高等学校の教育課程その他高校教育に関する実験研究を行ない、その改善充実に資する。

なかなか衝撃的な内容です。高校教員養成のための教育実習の学校、将来横浜国大に附属高校を誘致、高校教育に関する実験研究など、発足当時はこのような学校になる予定だったようです。附属高校にはなりませんでしたが、不思議なことに現在本校が行っている横浜国立大学教育学部及び附属横浜中学校との中高大連携事業や、教職に係る科目の設置などの取組につながっています。そしてもう一つ興味深い記事を見つけました。校名の由来です。

<校名の由来>

山手分校から独立高校となる時、その校名案が学校に任された。県教育委員会でも考えていただく一方、校長以下職員生徒、家庭にも呼びかけて、みんなで案を持ち寄った。記録に残るものだけでもその数175。特色の強かったのは移転予定地の地名をとった「権太坂高校」で、これには賛否両論が渦巻いた。略称「権太」「ゴンコウ」では困るとの声も出た。「陵」のつく名は、「西陵」とか「英陵」というのがいくつかあって、その中に「陵光」というのがあった。これが字の順序を変えて「光陵」としてある日突如脚光を浴びた。かくて、今のわれわれにとってはもう動かない絶対の名称「光陵」はこの世に生まれ出たのである。

そう、光陵高校は権太坂高校だったかもしれないのです。今日は雑光の創刊号から非常に興味深い記事を取り上げご紹介しました。今後も光陵高校について様々な視点から深掘りしてまいります。

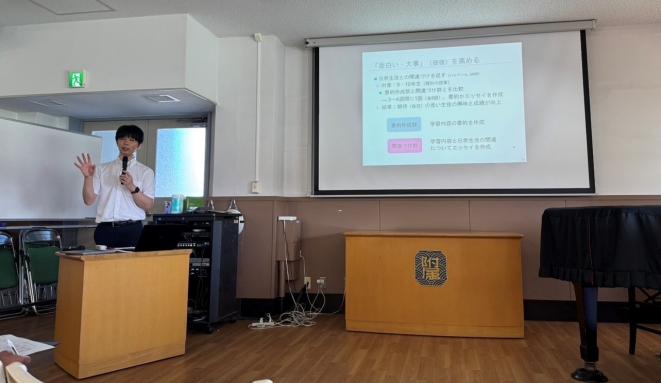

第3回光陵高校学校説明会(令和7年11月11日)

令和7年11月8日(土曜日)に第3回光陵高校学校説明会が行われました。このときの模様をレポートします。通常学校説明会を自校で行う場合、できるだけ多くの中学生や保護者の方をお迎えする上で、体育館など広い場所で行うのが一般的です。光陵高校も以前は体育館で行っていました。しかし、光陵高校では現在学校説明会を視聴覚室で行っています。お見えになった方々との密着感やライブ感を重視したからです。希望収容人数の確保という課題に関しては、1日で行う説明会の回数を増やすことでクリアしました。

そして何と言っても光陵高校学校説明会の特徴は、生徒主体で進めるイベントであるという点です。校長である私があいさつをさせていただく場面があったり、担当の教職員が説明する場面もあったりしますが、司会も説明もほぼ生徒が行います。

令和7年12月13日(土曜日)に、第4回目として最後の学校説明会を行う予定です。光陵高校ホームページをご覧になっている方でまだ光陵高校にお見えになっていない方は、是非いらしてください。光陵高校の魅力を余すところなくお伝えします。以下この日(11月8日)にいらしてくださった方々のアンケートの記述回答をいくつかご紹介します。

資料だけでは分からない光陵高校の深い魅力を知ることができました。

充実した楽しい説明会でした。参加させていただきありがとうございました。

何校か説明会に参加しましたが、先生も生徒も素敵で、一番魅力的な学校だと思いました。

生徒の皆さんが、運営や発表をされている姿を拝見し、素晴らしい教育環境なのだろうなと拝察しました。光陵高校の魅力をたくさん教えていただきました。ありがとうございました。

他の高校に比べて圧倒的に面白かったです。

生徒さんの説明が非常に分かりやすく、プレゼンテーション力の高さを感じました。学校生活が楽しそうです。

普段の授業風景(令和7年10月17日)

暑さも去り秋の風が吹き出しました。2学期制である光陵高校は、10月1日以降からが後期授業の始まりです。今年度の学校生活もちょうどあと半分となったわけですが、2年生は10月22日からの3日間研修旅行(光陵高校では、修学旅行を探究的な活動を中心に行う研修旅行と名付けています。)に出かけます。様々な経験を通して多くの学びを得て帰ってきてほしいと思っています。さて、今回の校長通信では、日ごろ、光陵高校でどのような授業が行われているかのかを、「普段の授業風景」というテーマでレポートしたいと思います。

まずは、3年生の英語の授業を少しばかりのぞいてみましょう。

ここでは、生徒たちが6人グループで集団模擬面接を行っていました。英語によるコミュニケーション能力の向上に向けて、大学入試を想定し3名の面接官役の生徒が、3名の受験生役の生徒に向けて質問をし、それに答えるという活動でした。もちろんやりとりはすべて英語です。この活動の前には、面接での答え方を、生成AIなどを参考に個別に検討する時間が設けられました。

生徒は皆生き生きと英語を使って自己表現を行っていました。自己の進路と関わるため、生徒は皆自分ごととして課題を捉え、一生懸命に面接官役の生徒に自らの考えを伝えている姿が大変印象的でした。

なんとなく後方に映り込んでしまいましたが、授業担当の外国語(英語)科の小本崇広(おもとたかひろ)教諭です。

次に1年生の数学の授業をのぞいてみましょう。

この授業は、ちょうど中堅教員研修の研究授業として実施している授業で、多くの教職員が訪れていました。

三角形の比に関する内容で、生徒が自由に比の数値を設定し、特定の辺の線分比を求めるというものでした。グループ活動が中心でしたが、生徒同士で考え方を共有しながら理解を深めていました。

生徒たちが最初に描いた図形だけでは問題解決にはつながらず、どのような補助線を引いて考えたらよいか、各グループにおける話合いが盛り上がっていました。どの生徒も真剣に取り組み、真剣に周りの友だちと話し合っていました。

教師による声掛けも重要です。なんとなく映り込んでいるのが、授業担当の数学科の工健太郎(たくみけんたろう)教諭です。

今回は普段の授業風景をレポートしましたが、光陵高校の教職員は生徒の力を高めるために常によりよい授業づくりを目指して日々研究をし、実践しています。このように光陵高校が他のどの学校にも負けない高い授業力を持つ教職員集団による組織であることは、本校の大きな魅力のうちの一つなのです。

光陵高校生徒会長2年3組岡崎正宗さんへのインタビュー(令和7年9月29日)

まだまだ暑い日が続いていますが、光陵祭(光陵高校の文化祭)も終了し少し落ち着いた中、今回は、9月の中旬に行った光陵高校生徒会長2年3組岡崎正宗さんへのインタビューの模様をご報告します。

【蘇武】

なぜ生徒会長になったのですか。

【岡崎さん(生徒会長)】

出身校である横浜国立大学教育学部附属横浜中学校でも生徒会長を務めており、大変大きなやりがいを感じていました。そこで、光陵高校でもやってみたいと思ったことがきっかけです。生徒会長としての仕事の中で、人前で話をする力など、様々な力が身に付くと思っています。

【蘇武】

人前で話をする力の他にどのような力が身に付くと考えていますか。

【岡崎さん(生徒会長)】

例えば、様々なことを思考する力、自分の考えを整理して話す力、他者の話をまとめる力、代表として他者と調整する力などです。あと、責任感が強くなりますね。

【蘇武】

なるほど。社会を生き抜く上で必要な力ばかりですね。それでは、実際生徒会長の仕事はどうですか。

【岡崎さん(生徒会長)】

やらなければならない業務が多くあり、しっかりとした準備が必要なのですが、固くなりすぎると円滑に仕事が進まないので、息を抜く時も必要であると考えています。いわゆるメリハリを大事にしています。生徒会長としての仕事には大変大きなやりがいを感じています。

【蘇武】

今後どのような活動をしていきたいですか。

【岡崎さん(生徒会長)】

光陵生の声をフォームで募集する活動を行っており、生徒の声と学校がとらえている課題との間に距離があるように感じています。先生だけではなく生徒だからこそ言える、そのような声をできる限り拾っていけたらいいなと思っています。また、神奈川県教育委員会が主催するかながわハイスクール議会に個人として参加してきて感じたことですが、もっと他の学校との関わりができたらいいなと思います。さらに、近隣の境木町という地域で行われている境木ハロウィンという行事では、地域の方々と連携・交流をしています。こういったイベントに積極的に参加するなど学校外にも活動の幅を広げられればと思っています。

【蘇武】

やりたいことが多くて素晴らしいですね。さてそれでは次に、ズバリお聞きします。光陵高校の魅力は何ですか。また他校(特に進学を重視する学校)との違いは何ですか。

【岡崎さん(生徒会長)】

他校にはない自らを高めるチャンスが多いと思います。例えば教職に関する科目や光陵ユニバース(KU)と呼ばれる総合的な探究の時間など、光陵ならではの多様な取組があり、どれも魅力的です。そして何よりここにはともに支え合っている仲間がいます。

【蘇武】

仲間とは光陵生のことですね。生徒会長ということなので、生徒会を運営する他の生徒の皆さんとも支え合っているということでしょうか。

【岡崎さん(生徒会長)】

その通りです。生徒会の運営も仲間同士の協力により円滑に進めることができています。

【蘇武】

なるほど。今度、生徒会の幹部の皆さんにもインタビューをしても構いませんか。

【岡崎さん(生徒会長)】

承知しました。皆に伝えておきます。

【蘇武】

生徒会の皆さんとはどのように仕事をしていますか。

【岡崎さん(生徒会長)】

役割分担をしっかりすることが大事だと思っています。一方で、働きやすい雰囲気づくりも重要なので、案件に対してお互いにしっかりと話をする、生徒会室以外の場所でも気軽に話をする、などのことを心掛けています。ちなみに、生徒会業務を進めていく上で最も大切にしていることは、情報共有です。

【蘇武】

光陵高校をどのような学校にしたいと考えていますか。

【岡崎さん(生徒会長)】

自己の持っている力を積極的に活用したり、周りの人と協力して力を発揮したりできる、そんな生徒の集まる学校にしたいと考えています。

インタビューは校長室で行いましたが、終始ハツラツとした姿でインタビューに応じてくれた岡崎さんでした。また、岡崎さんは光陵高校の学校説明会でも生徒を代表して話をしてくれており、光陵高校の魅力を存分に伝えていただいていますことに私としても大変感謝しています。

第59回光陵祭に関する速報(令和7年9月8日)

光陵高校では、令和7年9月6日の土曜日から9月7日の日曜日にかけて第59回光陵祭(文化祭)が行われました。台風一過の晴天という絶好のコンディションでの実施となりました。生徒たちは今年のテーマを「全力界隈」としました。様々な界隈(特定の地域という意味だけでなく特定のコミュニティーという意味なども含む)が光陵祭の中で展開されることにより、多様な人々がそれぞれに楽しい時間を過ごすことができる、そんな意味だと考えています。さて、まずは速報ということでレポートします。

光陵祭のシンボルともいえる手作りのアーチです。このアーチを背景に写真を撮っているお客様も大勢いらっしゃいました。

このように体育館では部活動等による演奏やダンスなど様々なパフォーマンスが開催されており、大勢のお客様がお見えになっていました。

音楽室でも同様に部活動や同好会等による素晴らしいパフォーマンスが繰り広げられ、大勢のお客様が真剣に耳を傾けている姿が印象的でした。

視聴覚室では、バンド演奏が行われていました。手前のミキサーは光陵高校自前のもので、ライブパフォーマンスの音づくりは全て専門的な技能を要する生徒たちのみで行われています。

光陵高校の総合的な探究の時間は、光陵ユニバース(KU)という名称で行われていますが、このブースは近隣の境木商店街とのコラボ企画でした。

会議室では、演劇やバンド演奏が行われていました。会場はお客様で満杯でした。

ここは食事を提供する団体が食事を作る場所、いわゆる厨房です。一般の方は見ることができませんが、私の特権(笑)で撮影させていただきました。

その他各クラスの企画が24団体あり、紹介しきれないので、教室前の廊下の雰囲気だけお伝えします。その他にも様々な部活動が展示や各種イベントを開催したり、委員会や生徒会執行部、光陵高校PTA及びPTA・OB会、光陵会(同窓会)に加え、有志の団体も参加したりなど本当に盛沢山の内容でした。

一般のお客様がお帰りになり、この後に体育館において2時間ほど光陵生のみで後夜祭が行われました。門外不出のイベントなので、残念ながら画像をお観せできないことをお詫び申し上げますが、最後に、歌って、演奏して、踊っての素晴らしいパフォーマンスが満載で、参加した大勢の生徒が大いに盛り上がっていました。まさに光陵青春劇場のど真ん中といった様子でした。どうしても観たいという中学生の皆さんは、光陵高校に入学し光陵生として参加してください。お待ちしています。

光陵高校の三大行事の一つである光陵祭の様子を速報としてレポートしましたが、大成功に終わった要因として、光陵生一人ひとりが高い意識で真剣に取り組んだからだと思っています。そして、特にこのイベントを一から作り上げた光陵祭実行委員会の生徒たちの尽力があったからこそだと思っています。落ち着いたら光陵祭実行委員会の生徒の皆さんにインタビューをしようと思っています。是非ご期待ください。

教職関係講座受講者を対象とした特別補講(令和7年9月4日)

光陵高校では、令和3年度から「教職基礎」(学校の先生になることを目指している生徒や、教職に興味がある生徒を対象とした1年次の自由選択科目)、令和4年度から1年次の「教職基礎」に加えて「教職基礎演習」(2年次の自由選択科目)を設置し、実施しています。自由選択科目であるにも関わらず今年度の履修人数は、令和4年度から倍増し2科目合わせて約120名の生徒が受講しています。高いモチベーションを持った生徒が多いことも特徴の一つであり、今回レポートするのは、なんと、3年生を対象とした特別補講の様子です。3年生では教職関係講座は設置していませんが、教職についてさらに深く学びたいという3年生18名が集まり、特別補講として行っている授業に熱心に参加しています。

本日は、「ワークショップを通して知る協働とは」をテーマとした内容でした。まずは講師による、「人は人の命令では動かない。人は状況の理解と納得で動く。」というアメリカの経営学者メアリー・パーカー・フォレットの言葉をスライドで紹介するシーンから始まりました。

そして、次にアイスブレイクとしてちょっとしたゲームが行われました。アイスブレイクとは、初対面の人同士や緊張感のある場の雰囲気を和らげコミュニケーションを円滑にするための手法のことです。教員がクラスを担当する時などには必要なスキルです。

次に行われたのは「ヘリウムリング」です。ご存じの方もおられると思いますが、片手の人差し指で支え合ったフラフープを早く床に降ろしたチームが勝ちというアクティビティです。「どれ位の時間でできるかな。」という講師の投げかけに「30秒でできます。」と生徒たちは反応しました。ところが、このアクテビティは私も経験がありますが、なかなか達成するのは困難なのです。途中作戦タイムを何回か取り仲間同士で試行錯誤しながら取り組んでいましたが、ある生徒の提案で、皆で肩を組んで一斉に降ろそうというということで再度トライしました。

結局達成には至りませんでした。残念。しかし、生徒たちは皆本当に楽しくかつ真剣に取り組んでいました。この後、講師からはモチベーションに関する話や、チーム・ビルディングに関する話、そして今回行った「ヘリウムリング」は共同なのか、協同なのか、果たして協働なのか、などの投げかけを行いながら終了しました。

光陵高校は、他校では決して経験することのできないこのような貴重な機会が至るところにあります。そして生徒たちは皆生き生きと、一人ひとりがこの光陵青春劇場の主役として活躍しているのです。

学び続ける教師たち(その2)(令和7年7月25日)

暑い日が続いていますが、令和7年7月18日(金曜日)の全校集会を最後に本校の生徒は夏季休暇に入りました。この時期、生徒は夏季休暇ですが、教師たちにとっては大きな学びのチャンスです。さて、令和7年7月24日(木曜日)に横浜国立大学教育学部附属横浜中学校で行われた小中高合同研修会の模様をレポートしたいと思います。この研修会は横浜国立大学教育学部と県教育委員会による中高大連携事業の一環として毎年実施されているもので、特に横浜国立大学教育学部附属横浜小学校の教職員の皆さんも一緒に行うということが大きな特徴となっています。小中高の教職員が一堂に会して研修会を行っている例は全国的にも稀であり、参加者にとって大変貴重な経験となっています。小中高の12年間をそれぞれの校種における児童・生徒の発達段階に応じてどのような過程で学習活動を含めた教育活動を展開していけばよいのか、3校で総勢76名の教師たちが集まり、熱くかつ非常に大きな学びのある時間を過ごしました。

はじめに横浜国立大学教育学部准教授の鈴木雅之様から「主体的に学ぶ力とその育成」と題したご講演をいただきました。

非認知能力と社会情動的コンピテンシー等に関する話から、「学び方」の支援の必要性など主体的な学習を促すための方策等について、これからの教育にとって大変重要な考え方や知見を学ぶことができました。

また、その後の分科会では、「発達段階に応じた探究学習の実際について」というテーマで各学校の探究的な取組の内容や児童・生徒の学習状況について情報共有を行い、子どもたちの学びの接続について考え、話し合う機会となりました。教師たちは皆熱心に研修会に参加していました。

このように、光陵高校独特の教師による学びの土壌は、光陵高校の教育を支える原点となっているのです。

学び続ける教師たち(令和7年7月14日)

本校の教師は常に学び続けています。令和7年7月10日(木曜日)に行われた校内研修会の模様をレポートしたいと思います。今回の研修の内容は、探究的な学びを支える生徒によるテーマ設定を教師がどのように支援していくべきかというものでした。

研修会の様子がこちらです。今回は講師も本校教職員であり、まさに教職員全員で学び合っているという様子です。

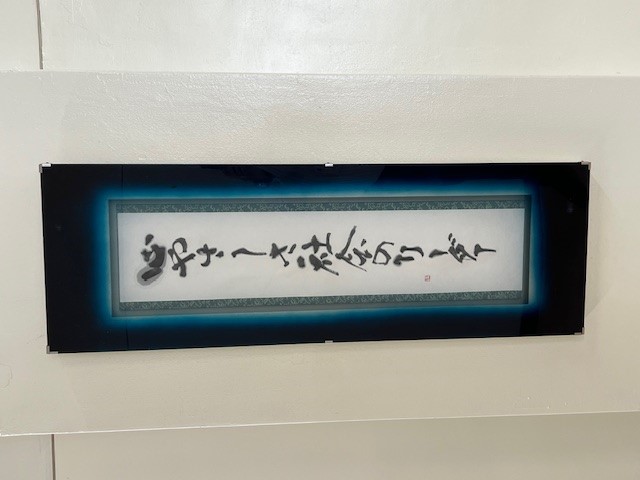

本校は、「心やさしき社会のリーダー」という育みたい生徒像の実現のために、突き抜ける力、探究する力、協働する力の育成を目指していますが、そのための最も有効な手立てとして「探究的な学び」の充実を図っています。

さて、この探究的な学びとは何でしょうか。シンプルに表現すると、課題を自ら見付けその解決を図るための一連の取組の過程を通した学びということでしょうか。それでは、探究的な学びの推進は、どのような「いいこと」をもたらすのでしょうか。他者から与えられた知見ではなく自ら獲得した知見は、人が自らの足で歩いていくいわゆる主体的でウェルビーイングな人生を歩むために最も必要なものだと思います。実はこの自らの足で歩くということがとても重要なのです。探究的な学びの充実を図ることにより、生徒は3年生となり本格的な受験シーズンを迎えても、自らの足で歩くことにより多くの生徒が大きな成果を得ることに成功しています。

本校にとっては、勉強、学校行事、部活動と何事にも100%全力で取り組む生徒だけでなく、日々たゆまぬ研鑽を重ねている優秀な教師陣も大きな自慢の一つなのです。

体育祭インタビュー(令和7年6月27日)

去る5月28日に行われた光陵高校第58回体育祭における体育祭実行委員会の委員長である2年8組(光陵高校では「28HR」と言いますので以下このように表現します。)の吉野弘子さん、副委員長である25HR眞山美來さんと26HR堀越海来さん、各色団の応援団長である22HR石沢歩さん(青団)、25HR大沼結凛さん(白団)、23HR山田実弥子さん(黄団)、26HR滝本泰己さん(赤団)の計7名に、インタビューを行いました。本日はその模様をご報告します。

左から順に、副委員長の堀越さん、実行委員長の吉野さん、副委員長の眞山さん

左から順に、青団応援団長の石沢さん、白団応援団長の大沼さん、黄団応援団長の山田さん、赤団応援団長の滝本さん

【蘇武】

体育祭が無事に終わりましたが、皆さんお疲れ様でした。素晴らしかったですね。生徒の皆さん全員が真剣に取り組むことにより、大変大きな盛り上がりを見せ、このことが大成功につながったのではないかと思います。それでは、早速インタビューを開始します。まずは、本番を迎えるに当たって苦しかったことはありましたか。

【応援団長(4名)】

人に指示し動かすということがこれほど大変なこととは思いませんでした。これまでどちらかというと指示されている側だったので(笑)。どのように後輩(1年生)に教えたらよいのか、効果的な伝え方など、答えが見つからず悩みました。

【蘇武】

どのように乗り越えたのですか。

【応援団長(4名)】

一人で抱え込まず、仲間に相談するなど他者を頼ることが大事だと思いました。あと、1年生に教える際には、最初はその場で思いついたことを話していましたが、途中から、一旦自分で考え、次に仲間と共有し一緒に考えるなど、十分な準備をしてから1年生に教えることにしました。

【蘇武】

協働的な取組を通して課題解決を図ったわけですね。何か変化はありましたか。

【応援団長(4名)】

1年生との関係が一層良好になり、満足のいく演技を行うことができました。

【蘇武】

それはよかったですね。終わった今だから話せる裏話やエピソードはありますか。

【応援団長】

2年生を中心にマスゲームを創作する際、自己主張する友人が多く、険悪な雰囲気の期間がしばらく続きました。しかし、とにかく話合いの機会を増やすことが大事だと思い、徹底して話合いを行ったところ、意見を変える友人も増え、最終的には思いを一つにして取り組むことができました。

【蘇武】

それは素晴らしい。納得がいくまで皆で対話を重ねるということが大事ということですね。さて、それでは今回の体育祭で何を学んだかについてお聞きします。

【滝本さん(赤団応援団長)】

私は人前に立つのがあまり得意ではなかったのですが、応援団長を経験することにより克服できたと思います。この体育祭で、チャレンジすることの大切さを学びました。

【山田さん(黄団応援団長)】

私は心があまり強くなく、他者から何か言われるとすぐに落ち込んでしまいます。しかし応援団長という立場だと、自分で考えて他者を説得する必要があり、落ち込んでいる場合ではありませんでした。応援団長の経験を通して、自己のメンタル面が強くなった気がします。

【大沼さん(白団応援団長)】

私は光陵高校入学時分から応援団に入ろうと思っていました。中学校時代は様々な組織でリーダーをやっていたので、特段苦労はないと思っていました。しかしそれは大きな間違いでした。中学校時代は先生が道を作ってくれたのでその道の先頭を歩けばよかったわけですが、高校はそうはいきませんでした。生徒自らで考え発信する必要があり、あらゆることに目を配らないと成功にはつながりません。この体育祭を通して広い視野を持つための実行力が身に付いたと思います。

【石沢さん(青団応援団長)】

物事に全力で取り組むことに大きな価値があるということを再確認しました。全力で取り組めば、負けて悔しい思いが次のアクションへのエネルギーへとつながるし、次に何かをやろうというモチベーション向上にもつながります。

【堀越さん(副委員長)】

本当に様々なことを考えなければいけなかったです。特に種目決めは、一から考えたので大変でした。成功につなげるためには様々な事象を見て適切に判断する力が必要でした。そのような力がついたと思います。

【眞山さん(副委員長)】

何もないところに、一から作り上げる過程が大変楽しかったです。創造力の向上につながったと思います。また、副委員長をやってよかったと思っています。またやりたいです。

【吉野さん(実行委員長)】

学んだことは数え切れません。特に、一つのことを達成するにはたくさんの人の支えが必要だということに気付いたことが最も大きな学びでした。本当に多くの方に助けていただきました。生徒会、仲間、先生、先輩方、そして全校生徒、関わった全ての皆さんに感謝しかないです。

【蘇武】

皆さん、この体育祭で多くのことを学んだようですね。さて、最後の質問となりますが、ズバリ、光陵高校の魅力を教えてください。

【滝本さん(赤団応援団長)】

生徒も先生も皆が同じ方向を向いています。また、学校行事にしても勉強にしても光陵生は決して手を抜きません。だから充実した高校生活を送ることができます。

【山田さん(黄団応援団長)】

伝統が確実に受け継がれている点です。さらに、この伝統をしっかりと受け止める光陵生はすごいと思います。

【大沼さん(白団応援団長)】

思っていることややりたいことをそのまま形にすることができる学校だと思います。思いがあれば理想は実現します。夢の実現につながる、そんな魅力あふれる学校です。

【石沢さん(青団応援団長)】

非常にメリハリのある学校だと思います。定期テストに向けて勉強する時も集中して取り組みます。真面目な時と楽しむ時のメリハリがあります。

【堀越さん(副委員長)】

生徒主体の学校です。また、生徒の行動力が非常に優れていると思います。

【眞山さん(副委員長)】

生徒同士の団結力(つながり)が強固です。ここが光陵高校の大きな魅力だと思います。

【吉野さん(実行委員長)】

光陵生は何事にも真剣で、最後まで全力で取り組みます。体育祭だけでなく、光陵祭(文化祭)はクラスで団結しますし、学芸音楽祭(合唱コンクールと部活動による演奏会)は最後までやり切ろうという気持ちが強いです。何事に対してもとにかく熱量がすごいです。

【蘇武】

皆さん今日はありがとうございました。素晴らしいお話をたくさん聞くことができました。皆さんのこれからのご活躍を期待しています。

いかがでしたでしょうか。光陵生たちは、光陵高校という学び舎の中で、様々な経験を通して多くのことを学んでいます。そして、こんなにも輝ける高校生活が送れることが光陵高校の最大の魅力かもしれません。

速報!本日は第58回体育祭が行われました(令和7年5月28日)

本日は、晴天の中本校の三大行事の一つである体育祭が行われました。これまで体育祭実行委員会の生徒の皆さんを中心としながらも全生徒が一生懸命準備をすることにより、「最強の体育祭」を作り上げることができました。今年度のテーマは「一蓮托生」です。勝っても負けてもお互いを認め合い、たたえ合う、そんな心温まるシーンを見ることができました。生徒の皆さん、大変お疲れ様でした。そして多くの保護者の方、来賓の方がご来校され見守ってくださったことに感謝の意を表したいと思います。

さて、本校の体育祭は、4つの色団に分かれ競い合うというものですが、中でも応援合戦とマスゲームは大きな特徴となっています。応援合戦では代々受け継がれてきた伝統の型をしっかりと守りながら迫力ある応援を展開し、マスゲームではオリジナリティあふれるダンスが繰り広げられます。以下、各色団の披露の様子です。

そしてもう一つ、本校の学校行事の特徴は、生徒たちの自治により行われているという点です。

このようにスタッフ(体育祭実行委員会の生徒たち)が様々な場面で集まり、自分たちで話し合いながら考え判断し、根拠を持って他の生徒に説明します。そしてどうしたら問題が解決できるか、どうしたらもっと素晴らしい体育祭になるかを探究し続けています。体育祭も学びの場となっているのです。

次回は体育祭を盛り上げた生徒たちにインタビュー形式で少し突っ込んだ話を聞き、その模様をレポートしようと思っています。どうぞご期待ください。

光陵高校とはどのような学校なのか(令和7年5月14日)

今年度が始まり約1ヶ月が過ぎました。春から夏へと移り変わるこの季節ならではの心地よい風を感じながら、光陵生(光陵高校の生徒)は、元気一杯の高校生活を過ごしています。この校長通信は、生徒の姿や学校での出来事などから分かる光陵高校の様々な魅力を紹介することにより、より深く光陵高校を知っていただくことを大きな目的としました。

さて、ご覧いただいている画像は光陵高校の正門前と校舎の一部です。一見静かな佇まいのこの学校の中では、実は毎日様々なドラマが繰り広げられています。一体どのようなドラマなのでしょうか。そして光陵高校とはどのような学校なのでしょうか。これから順を追って紐解いてまいります。

光陵高校のめざす生徒像は「次代を担う『心やさしき社会のリーダー』」です。この心やさしき社会のリーダーとは一体どのようなリーダーなのでしょうか。このことについても、この校長通信を通してこれから紐解いていきましょう。

光陵高校のめざす生徒像は「次代を担う『心やさしき社会のリーダー』」です。この心やさしき社会のリーダーとは一体どのようなリーダーなのでしょうか。このことについても、この校長通信を通してこれから紐解いていきましょう。