希望ケ丘高等学校 全日制 > 特色 > 令和6年度SSHとしての取り組み

更新日:2025年7月15日

ここから本文です。

令和6年度スーパーサイエンスハイスクールとしての取り組み

神奈川県立希望ケ丘高等学校は、令和5年度「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)(外部サイトへリンク)」に文部科学省より2.期目の指定を受けました。令和5年度基礎枠(指定期間5年:令和5~9年度)

希望ケ丘高校では、ICTの基礎知識を基にして、課題研究活動を行っていきます。課題研究の内容は、各自(またはグループ)で決定します。理数系、文理融合型の研究課題について、自分たちで研究を進めていきます。

(指定1.期)平成30年度基礎枠(指定期間5年:30年度~34年度)国内49校を指定。概要イメージ

2期の取り組みについて

令和6年度 Scuolaセミナー・Scuolaキャンプ

令和6年度のScuolaセミナー・Scuolaキャンプの記録はこちら(随時更新)をご覧ください。

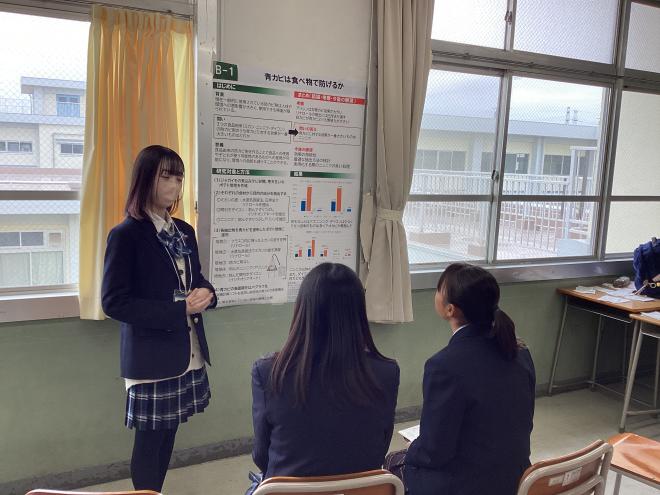

令和6年度 横浜中西地区「探究的学習発表会」

3月25日(月曜日)、本校にて横浜中西地区「探究的学習発表会」が開催されました。

本校からは先日、理数探究発表会にて優秀探究賞を受賞したB-1班(発表題目:青カビは食べ物で防げるか(PDF:790KB))が発表しました。参加者からの質問に対して溌剌と明快に答えており、ポスターセッションならではの相互作用と一体感が生まれていました。来年度、さらなる研究の発展が期待される発表でした。

令和6年度修了式 理数探究発表会 表彰

2月3日に開催された理数探究発表会にて、優秀な成績を収めたチームが、3月21日(金曜日)の修了式において表彰を受けました。以下が該当チームです。

ベストパフォーマンス賞

<要旨>MBTI診断(無料性格診断テスト |16Personalities)はP型・J型の領域において、性格の傾向を分類できているかについて調べた。生徒106人にMBTIの特徴に基づいて考えた、P型かJ型かを判断する質問15問に回答してもらった。その回答をもとに「P型とJ型はそれぞれMBTI診断で説明されているような特徴を持つ」という対立仮説と、「P型とJ型はそれぞれそのような特徴を持たない」という帰無仮説を立てた。有意水準5%のt検定を用いて分析した結果、P型とJ型のどちらの場合もp値が有意水準を下回った。よって、帰無仮説は棄却され、対立仮説が認められた。したがって、MBTI診断はP・J型の領域において性格の傾向を分類できていると結論付けた。

優秀探究賞 3チーム

<要旨>市販の防カビ剤は有害なものが多いため食品由来の成分で青カビは防げるのかという研究をした。具体的な研究方法としてミカン・ダイコン・ニンニクからそれぞれリナロール・イソチオシアネート・アリシンという防カビ成分を抽出し、ブルーチーズから培養した青カビへの効果を調べた。結果としてミカンは培地全体に青カビの繁殖が見られ、ダイコンは青カビの繁殖は少なかったが白カビの繁殖が多く見られた。またニンニクはほとんど青カビの繁殖が見られなかった。この結果からアリシンとイソチオシアネートには青カビの繁殖を妨げる効果があると考えた。よって今回使用した3つの食品のうちニンニクが一番防カビ効果があると結論づけた。

D-7班 延命剤を利用せずに生け花を延命させる方法を見つける(PDF:1,830KB)

<要旨>日々の生活を彩るお花をどのようにしたら長く眺めることができるのか、そんな目標をもって高みを目指した漢たちの物語。ネットに記載されている既存の情報が正しいかや自らで考案した延命方法を実験した。そしてそれらの正確性を調べるために何をどれくらい入れたらいいかを調べ、2週間の実験を計3回行った。その実験の結果延命剤と同じくらい生き残ったものとして砂糖と銅の水溶液が挙がった。さらに延命剤には防腐剤という物質が含まれているので代用品として似たような成分を含んでいるレモン汁を先ほどの水溶液に入れて実験を行ったところ、レモン汁を入れた水溶液は枯れてしまった。この結果より延命剤の代用品として砂糖と銅の混合液が適切だという結論に至った。

<要旨>初対面の人と言葉遣いを気にせずに話すにはどんな方法が効果的かを知るために、同じ言葉遣いで話した時にどんな態度によって良い印象となるのかを研究した。まず、初対面の会話に見立てた敬語、タメ口、省略(タメ口よりも砕けた助詞を省いた話し方)の3種類の音声の印象を調べた。その結果、1番印象が良かったのがタメ口、悪かったのが敬語となった。次に、悪い印象から態度によって評価が高くなるのかを知る為、特に良い評価の多かったタメ口を除き、敬語と省略の2つの音声と4つの姿勢を組み合わせた。その動画の印象を調べたところまっすぐな姿勢のものと、言語と視覚(態度)が一致するものが良い印象を与えた。以上より、まっすぐな姿勢で話すと良い印象になると結論づけた。

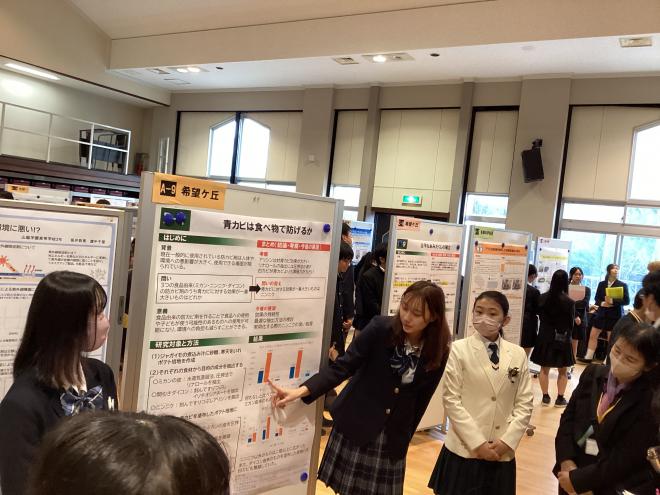

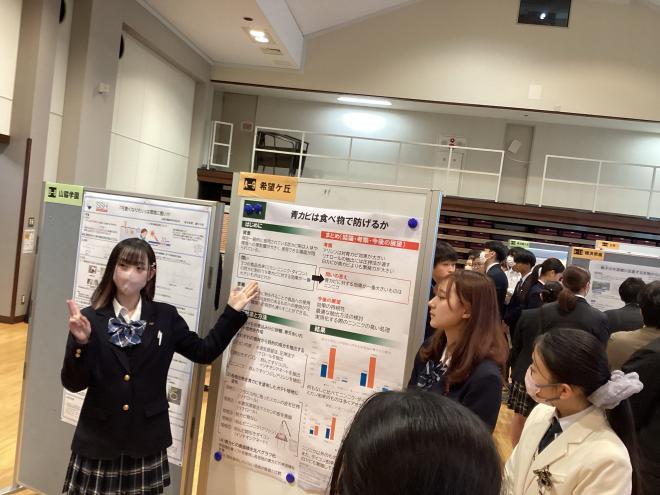

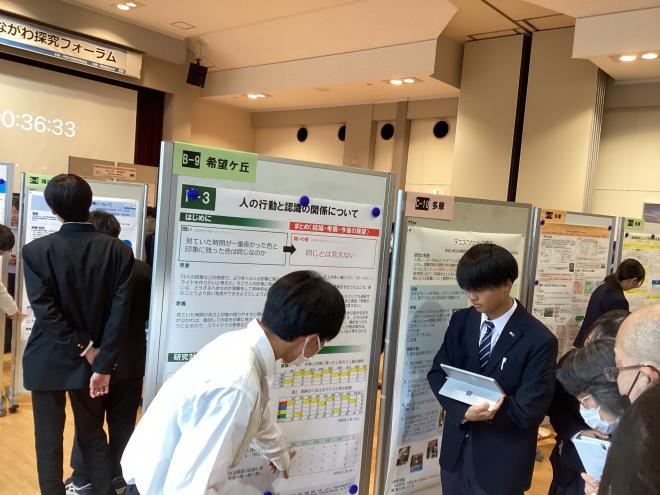

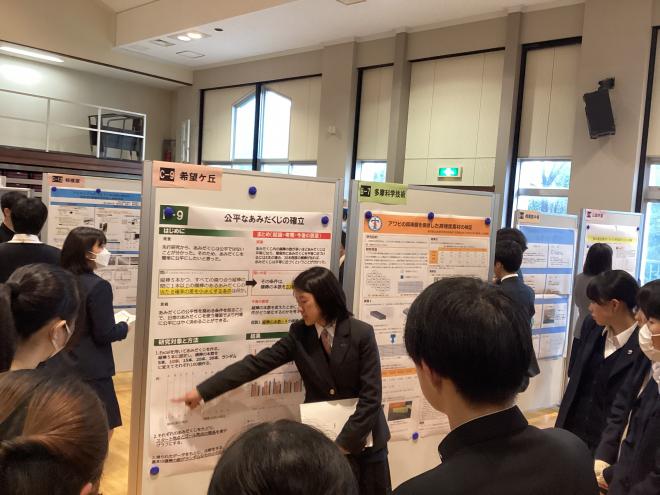

令和6年度「かながわ探究フォーラム」発表会

令和7年3月16日(日曜日)横浜国立大学教育文化ホールにて、2学年生徒が「理数探究」において今年度探究した課題について発表しました。本校生徒の発表テーマは「3つの食品由来(ミカン・ニンニク・ダイコン)の防カビ剤のうち青カビに対する効果が一番大きいものはどれか」「人の行動と認識の関係について」「公平なあみだくじの確立」でした。神奈川県内のSSH指定校、STEAM教育推進校、理数教育推進校だけでなく、県外の高校による発表を聞くことで、探究によるつながりの輪が生まれていました。ポスター発表で指摘された部分について、「次はこうしたい」「ポスターのこの部分は修正したい」と生徒の声が上がり、まさに探究活動で求められている「自らの考えや課題が更新され、探究の過程が繰り替えされる」ことを生徒は実践していました。

当日は雨が降っている中の発表会となりましたが、帰り際生徒が一句詠んでいました。

「花散らす 雨は降れども まなざしは 高くあくなき 探究心」

「高くあくなき 探究心」を持って、来年度も探究活動を続けていくことが楽しみです。

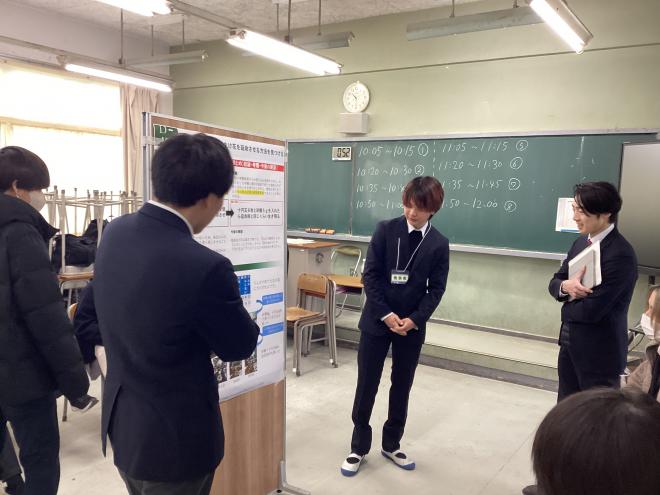

発表の様子

令和6年度「SS Basic 課題設定」発表会

令和7年3月13日(木曜日)本校教室にて、1学年生徒による「SS Basic 課題設定発表会」を実施しました。1年間 SS Basicにおける授業で学んだことを踏まえ、自らの探究したいと思うテーマについて、問いと仮説を踏まえた課題設定を発表しました。「課題の設定」⇒「情報の収集」⇒「整理・分析」⇒「まとめ・表現」という探究活動のプロセスを踏んだ発表が多く、この1年間の成長を感じました。来年度も「理数探究」において今回のテーマ・問いを洗練させ、探究的な学びを深めていくことを期待しています。

発表の様子

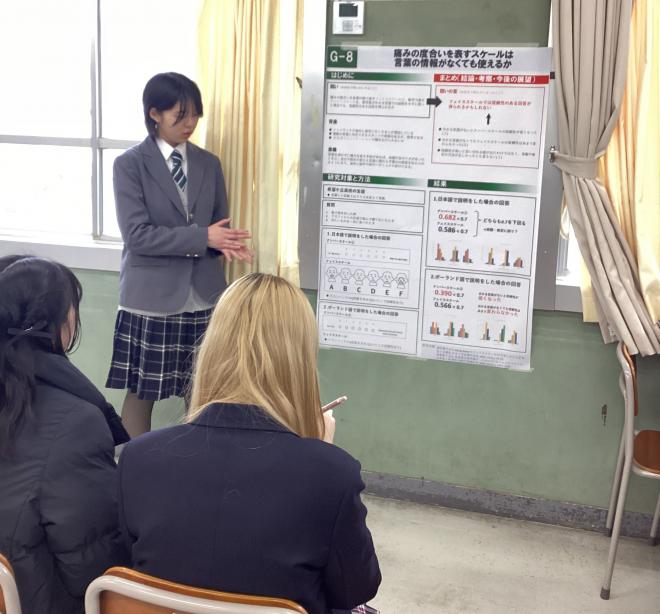

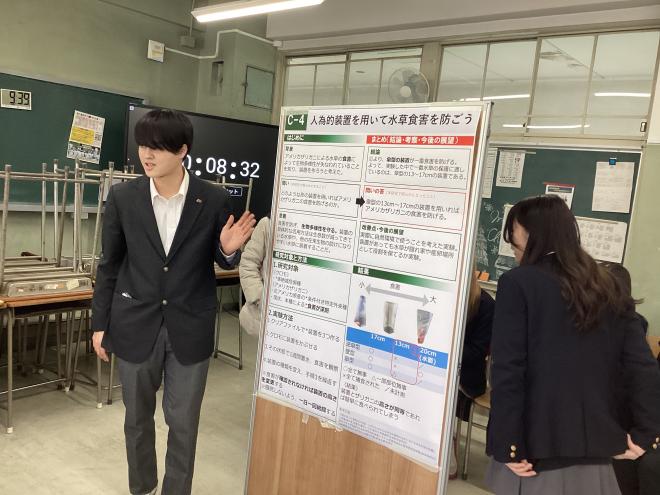

令和6年度「理数探究」研究発表会(2年生)

令和7年2月3日(月曜日)神奈川県立希望ケ丘高等学校にて、生徒研究発表会を開催しました。発表したのは2年生です。82のグループがポスターセッションに参加しました。

本校SSH運営指導委員の先生方、神奈川県教育委員会の方々、本校教職員、そしておよそ700名の1・2年生は時間制で入れ替わりながら参加し、質疑応答が活発に行われました。

発表の様子

当日は、本校のA棟教室を発表会場としました。

発表タイトル・要旨集

発表タイトルと要旨集はこちら(PDF:901KB)

各班の研究課題の「問い」一覧はこちら(PDF:391KB)

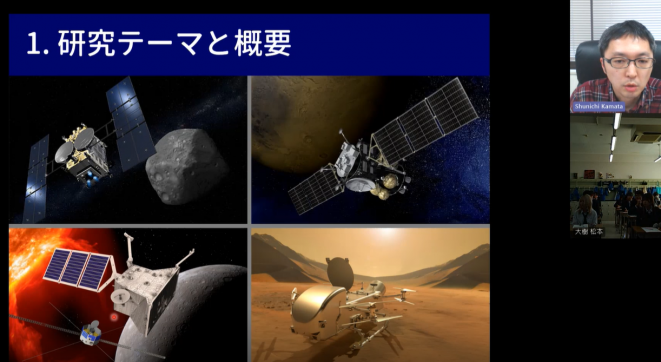

SSH生徒対象講演会1

令和6(2024)年12月19日(木曜日)、本校教室(全9教室)において対面およびオンラインにて、1年生を対象に講演会を開催しました。講師の方は以下の方々です。

【対面講演】

神奈川大学 理学部長 木原 伸治氏

明治大学 総合数理学部 現象数理学科 教授 末松 信彦氏

慶応義塾大学 環境情報学部 教授 植原 啓介氏

明治大学 政治経済学部 教授 羽根 次郎氏

アマゾンウェブサービスジャパン合同会社パブリックセクター教育事業本部 三好 智之氏

【オンライン講演】

北海道大学大学院 理学研究院 地球惑星科学部門 准教授 鎌田 俊一氏

電気通信大学 大学院博士後期課程2年次在籍中 石田 あずみ氏

横浜国立大学大学院 環境情報学府 情報環境専攻 情報学術プログラム

山田・松井研究室 博士課程後期3年 棗田 智香子氏

ソフトバンクロボティクス株式会社 マーケティング本部 佐藤 広毅氏

各講師の方の視点から研究テーマについて、研究の背景や意義、研究を進めるうえでの大事なポイントや心がけていること、先行研究の活用方法、つまずいた際の対処法やアドバイスなどについて、お話しくださりました。それぞれの分野ごとの魅力があり、これから課題研究のテーマを考える1年生にとって参考になる貴重な時間になりました。研究自体や考え方を参考にし、自分ならどうできるか、興味を持った内容について課題研究で自分の手で深めていきましょう。

SSH生徒対象講演会2

令和6(2024)年12月25日(水曜日)、本校体育館にて、東北大学大学院 生命科学研究科 准教授 酒井聡樹氏 を講師に迎え、1年生を対象に「これから研究を始める希望ケ丘高校生のために」というテーマで講演会を開催しました。

1年生にとって重要な視点や内容である、「研究とは何か」 「意義のある問題に取り組もう」「「解答できる問題に取り組もう」「説得力のある主張とは」「課題研究の進め方」について、講演にてお話していただくことができました。

また、課題研究が行き詰った際には、『「諦めずにやり遂げる精神力」「取り組む問題を冷静に見つめ直す判断力」、これら二つの力を併せ持とう』と話をしていただきました。『簡単に諦めては何も達成できないこと、的確な方向に修正することは、「諦める」ことではない』など、研究活動を進める上で重要なマインドセットについても学ぶことができたのではないでしょうか。

1年生の皆さん、課題探究に行き詰った際には、この講演を思い出して、研究活動を進めて行きましょう。

全国高校教育模擬国連大会に参加しました。

令和6(2024)年8月6日(火曜日)及び7日(水曜日)、国立オリンピック記念青少年総合センターにて開催された全国高校教育模擬国連大会に本校生徒7名が参加しました。

全国から集まった高校生が各国の大使(外交官)になりきり、議題(薬剤耐性菌)について、国際益にかなう決議となるよう交渉やスピーチを行いました。生徒にとって、考えの異なる相手と、一つの物事を決めることの難しさを実感し、対話することの意義について考え直す機会となりました。最後まで理解しあうことを諦めずに、粘り強く交渉を行うことで、学びを深めていきました。

令和5年度の取り組み

こちらにまとめています。

1期の取り組みについて

令和4年度の取組み

こちらにまとめています

令和3年度の取組み

こちらにまとめています

令和2年度の取組み

こちらにまとめています

令和元年度の取組み

こちらにまとめています

平成30年度の取組み

こちらにまとめています

年度毎の報告書等

-

令和6年度SSH研究開発報告書(2.期2年次)

研究開発報告書(PDF:8,528KB)