更新日:2023年11月14日

ここから本文です。

8月の出来事

050831 生物でDNAの実験をしました

3学年選択生物の授業で、基本的な遺伝子操作技術を学ぶ実験を行いました。新型コロナのニュースで毎日のように目にしたPCRという方法は何のことを言っていたのか、DNAの抽出方法とは、電気泳動で何がわかるのか、神奈川工科大学 応用バイオ科学科の小池あゆみ教授がわかりやすく講義してくださいました。また、自ら生徒実験をご指導いただきました。小池研究室の大学院生お二人もティーチングアシスタントとして、生徒が質問しやすいよう、丁寧にご対応くださいました。時間割変更をして一日にぎゅっと詰め込んだ授業でしたが、生徒にとっては難しくても専門的な実験で、充実した時間を過ごした様子です。また、県内のSSH校、理数教育推進校などに授業を公開し、2名の先生に見学いただきました。

生徒の感想です。

・とても面白かった。ある程度ミクロな世界で漠然としていたDNAについての話が、実験を通して目に見える規模まで大きくなったことでより身近に感じた。分子生物学の分野で様々な実験手法が新しく発見されているという話を聞いて、どんな分野のどんな研究が進歩しているのかにとても興味が湧いた。

・今までこんなに本格的な実験をしたことがなかったので、とても新鮮でいい体験になった。また自分の身近なことが分かるような実験だったので積極的に参加することができた。ピペットの先を交換し忘れたり、マイクロチューブを落としたりしてしまったら結果が変わってしまうことを聞いて、当たり前のことだけれどすごく繊細で面白いと思った。今まで、実験では今何をしていて、何が分かるのかが理解できないまま取り組んでいたのであまり好きではなかったが、スライドと小池先生の説明を聞くと、大まかな概要が分かり初めて興味を持って実験をすることができた。

・bufferの匂いについてとか不思議に思ったことを大学院生の方々が丁寧に教えてくれて、より実験に興味をもって取り組むことができたと思う。結果がきれいにでて嬉しかった。

・使う器具が未知のものばかりで、初めての経験ができて楽しかったです。うまくいかなかったときにああ残念だな、で終わるのではなく、なぜダメだったのか、などを考えられるのが大切だとわかりました。実験はもちろん成功したら嬉しいけど、失敗もつきものだから、大学生とかになってまた新しい実験をするときには、考察力を高めていきたいです。

実験の意義が分かってもらえてとてもうれしい。がんばれ、未来の科学技術者の卵たち。生物担当の笹野先生は来年以降も実験ができるよう、研修を重ねるそうです。こちらもがんばれ。

まずは本日の実験やその理論について講義を受けました

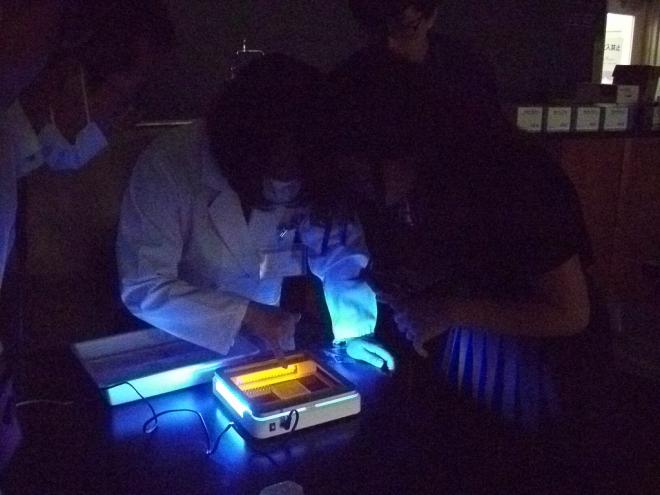

電気泳動後に寒天のゲルをそっと取り出し

LEDライトをあてて電気泳動の結果を判断する

050825 授業再開

今年の夏は本当に暑いです。でも学校は8月25日(金)から授業が再開されました。朝、登校した生徒はまず大掃除を行いました。久しぶりに会う友だちと様々な出来事を報告し合いながら、手は動いています。学校中のほこりがぬぐわれてきれいになりました。この後、6時間授業です。

教室、廊下

実験室もお掃除

黒板もきれいに

もちろん流しも

授業開始

体育は飲み物持参で熱中症予防

050823 緑の科学セミナー「医療統計」

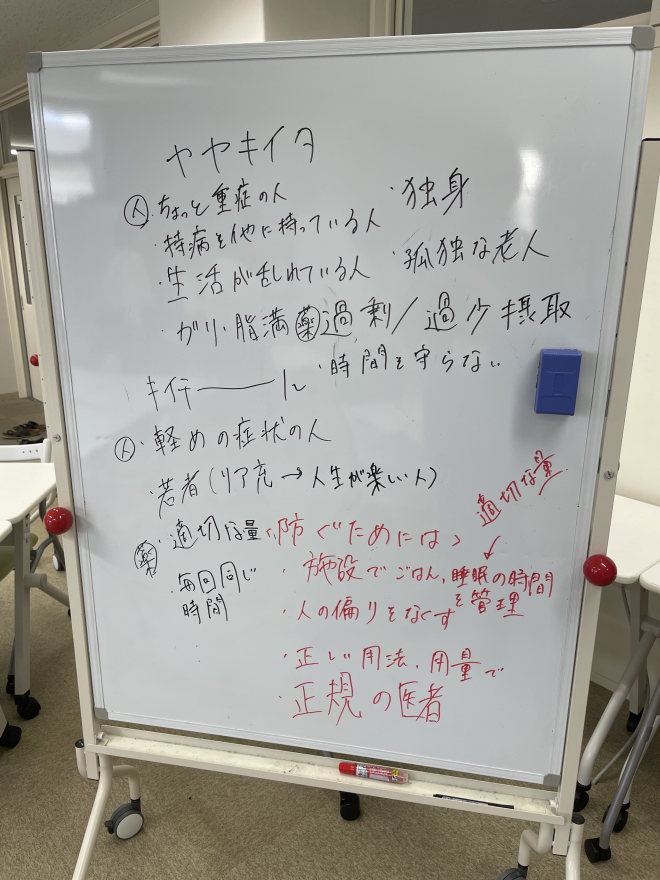

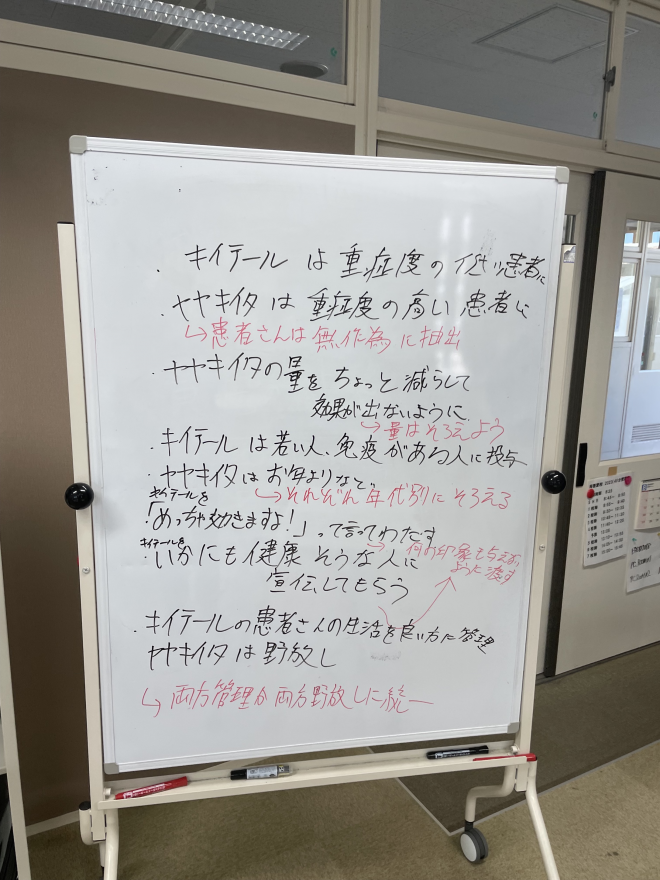

8月23日(水)中外製薬株式会社臨床開発本部やバイオメトリクス部の方々のご協力により、医療統計に関する講義がありました。新薬の開発は長い期間と厳密な評価が必要ですが、そもそも薬の効果をどう評価するか、臨床治験のやり方について生徒がグループで知恵を絞って考えました。恣意が入り込まない検証とは、というテーマを検討するため、わざと片方の薬に高評価を得るための検証方法を考え、そのような不正が起こらないための工夫について議論しました。

班ごとに検証方法を検討

その結果を確認

050822 中外製薬研究所見学

8月22日(火)SSH「緑のミニツアー」として、横浜市戸塚に今年4月にオープンしたばかりの中外製薬の研究所、中外ライフサエンスパーク横浜へ見学と講義、実験を合わせたミニツアーを行いました。

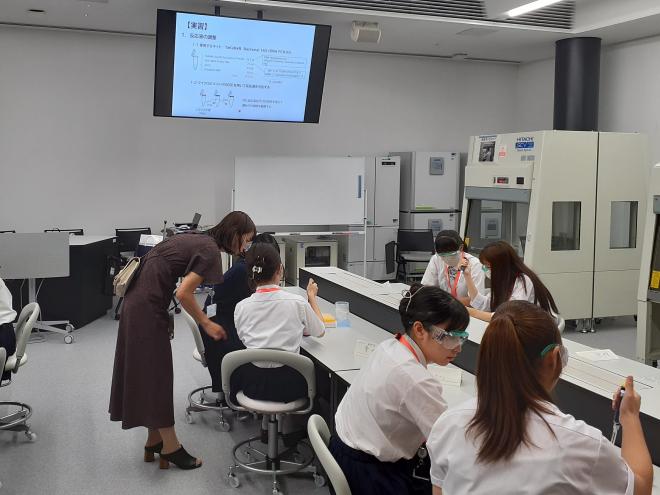

昨年度の鎌倉研究所に続いて2回目となる今回は、生徒22名、引率教員1名が参加しました。製薬に関わるお話、研究所見学、ミニ実験に加えて、初企画の「治験と臨床開発」の授業として生徒3~4人に対して臨床開発担当の方が1人ついてグループワークを進めてくださいました。研究棟には人工知能が組み込まれた装置や実験の自動化が進んだ世界トップレベルの実験基盤があり、研究棟と執務棟を繋ぐ300mの廊下にも研究者どうしのコミュニケーションを生み出す仕掛けがあるなど、「最適な場所で働く」環境が整っていました。ミニ実験は「PCR法の原理を見る」という内容で最初に講義を受け、マイクロピペッターでごく少量の液体を一定量注ぎ分ける操作からサーマルサイクラーにかけるまでを体験し、昨年度行った電気泳動の部分は演示で見せていただきました。

中外製薬株式会社には8月16日にインターンシップ、22日に中外製薬横浜研究所(ライフサイエンスパーク横浜)見学、23日に本校での「医療にまつわる統計学」の講義にご協力いただき、本校生徒にとって体験の機会を多く設けていただきました。ありがとうございました。

|

中外ライフサイエンスパーク横浜外観 |

バイオラボでの講義 |

|

ミニ実験 |

グループワーク発表 |

スペシャリティ臨床開発部の方々との見学記念の集合写真

050821 五色沼スタディツアー

8月21日(月)から22日(火)にSSH緑のスタディツアーとして、福島県にある五色沼を中心とした湖沼群と鍾乳洞の探究を行いました。引率教員からの報告です。

環境省の許可を得て、パークボランティアに同行していただき、五色沼10カ所で採水と観察を行いました。五色沼湖沼群は大変複雑な形成により沼毎に微妙に色が違いました。

入水鍾乳洞ではヘッドライトを身につけ、冷たい流水中をザブザブと進み、垂れ下がる鍾乳石をよけ、かがんでひよこのように歩くなど、今までにない体験となりました。

あぶくま洞は大変大きな鍾乳洞で御殿や神殿のような空間があり、キラキラと光る鍾乳石は大変美しかったです。

生徒には初めてのことが多く、藪の中に入り、石に挟まれたごく狭い場所を蟹歩きで進むなど困難もありましたが、くじけることなく果敢にチャレンジし、最後まで楽しんで探究していました。

沼ごとに微妙に色合いが違います

沼ごとに微妙に色合いが違います

|

磐梯山の爆裂火口は雲の中 |

鍾乳洞の中で |

050819 釧路湿原スタディツアー

8月17日(木)から19日(土)に、SSH緑のスタディツアーとして、北海道 釧路湿原の見学を行いました。参加者は生徒20名 職員3名です。

ツアーに先駆けて開催された3回の事前学習会からツアー当日まで、釧路国際ウェットランドセンターの新庄久志氏、国連大学サステイナビリティ高等研究所の柳谷牧子氏を講師としてお迎えし、生物多様性と生態系の保全について学びました。

当日は天候に恵まれ、広大な湿原をじっくり観察することができました。ウェーダー (胴長) を着用して湿原の沼地を進み、川でカヌーを漕ぎながら周囲の環境を観察するなどの体験を通して、湿原独自の生態系について理解し、その保全について深く考えることができました。

釧路湿原にて

ウェーダー着用で湿原内を進む

広い空と湿原

カヌーで湖を進む

夜は研修も

050811 吹奏楽部東関東大会へ

8月11日(金)神奈川県民ホールで第72回神奈川県吹奏楽コンクールが行われました。本校の吹奏楽部は15番目に課題曲Ⅰと自由曲のバーンズ作曲「祈りとトッカータ」を演奏し、金賞を受賞しました。県立高校唯一の神奈川県代表として9月2日(土)に水戸市民会館にて東関東吹奏楽コンクールに出場します。私も演奏を聴いていましたが、自由曲の一体感が素晴らしかったです。指揮者の山口先生によると、生徒は焦ることなく落ち着いて演奏し、練習で得たことを存分に発揮できていたとのことです。東関東大会も楽しみです。

本番後の記念撮影 良いお天気でした

050810 SSH生徒研究発表会

8月9日(水)~10日(木)神戸で行われた、令和5年度スーパーサイエンスハイスクール指定校が一堂に会す生徒研究発表会に、生徒4名、引率教員2名が参加しました。本校からは個人探究で進めてきた海浜植物ハマボウフウに関する研究を化学生物部の班活動に広げ、ポスター発表しました。学校として2回目の参加となる今回は、生徒が自分たちの研究に真摯に向き合うことに加えて、他校見学の際には積極的に話し掛け、刺激され、研究に対する新たな気づきを得る機会となりました。

050803 公私合同説明相談会

8月3日(木)関内にある関東学院大学の新しいキャンパスをお借りして横浜南地区の公私合同説明相談会が行われました。多くの中学生、保護者の皆様が来場されました。本校に割り当てられたお部屋は大きな講義室で、広報グループと初任者が交代で学校説明を行いました。本校の教員は誰でも本校の特徴を踏まえて学校の説明ができるようになってほしいと思っています。次は鎌倉芸術館で8月24日(木)に行う学校説明会です。こちらは生徒が中心となって説明します。私も生徒との対談があり、楽しみにしています。

説明を聴く参加者 手前は高校1年生の使う教科書

050803 緑の科学セミナー「舵の仕組みと電子制御システムの基礎並びに自動航行について」

8月3日(木)SSH「緑の科学セミナー」の一つとして、船舶・機械工学・ロボット工学についての講義を行いました。講師は国立清水海上技術短期大学校機関科の職員です。

まず、身近なスマートフォン・家電や学校の警備システムなどの制御について、実例を挙げながらセンサーの種類の説明がありました。例としてライダーベルト(おもちゃ)を実際お持ちいただきました。マグネットがスイッチとなり、センサーが磁力を感知し、音が鳴りピカピカと光る。生徒も実際に操作をして実感しました。休憩中にもライダーベルトや「私も変身するスティック持ってた。」などの話題が尽きませんでした。

次に舵の仕組み・電子制御について説明を受けました。先生のご指導のもと生徒たちの手でフローチャートを仕上げました。

最後に、先生が所属されている学校について説明があり、記念品の軍手を頂戴しました。軍手は学生さんがデザインしたものです。

生徒には初めてのことが多く難しい内容でしたが、最後まで楽しんで学習していました。

数人で合わせると模様がつながる

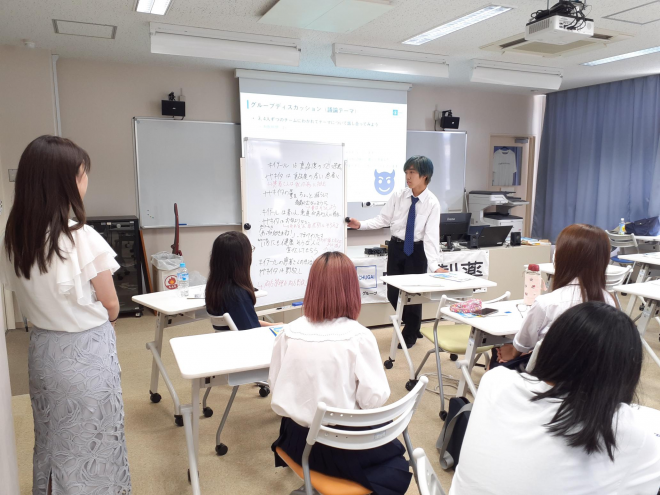

050801 横浜南地区初任教員研修

8月1日(火) 今年4月に採用された初任教員のうち、横浜南地区の学校に勤務する者の研修会が横浜氷取沢高等学校で行われました。横浜南地区には特別支援学校を含めて15校の県立学校があります。本校からも3名が参加し、着任から4カ月を過ごした同期の先生方と情報交換したり、お互いの学校を紹介したりしました。また、この研修会は地区校長会議が県教育委員会と連携して開催しており、地区の校長たちが初任者へのエールを送る場にもなっています。初任者に期待すること、一人で悩まないで相談すること、この場を利用して教員同士横のつながりをつくること、などの講話や、普段はあまりなじみがない横浜南支援学校の紹介がありました。

グループごとに学校紹介のスライドをつくる メンバーは全員が異なる学校

つくったスライドで学校紹介